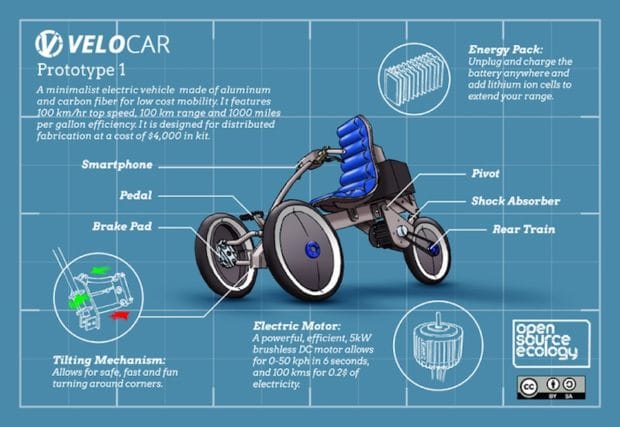

En Open Source Ecology están desarrollando máquinas para uso libre que se pueden fabricar por mucho menos dinero que las comerciales (entre 5 y 10 veces más barato), compartiendo diseños online de forma gratuita. El objetivo de Open Source Ecology es crear una economía libre – una economía eficiente que aumente la innovación mediante la colaboración de toda la comunidad.

Open Source Ecology (OSE) es un movimiento fundado en Estados Unidos por Marcin Jakubowski, cuyo objetivo es crear, a través de la implicación de diferentes actores del mundo de la producción (empresarios, ingenieros, diseñadores, agricultores y activistas), una red de conocimiento que da lugar a una “economía de open source”.

En esencia, el objetivo es compartir, en todo el mundo, tanto los conocimientos técnicos como los métodos de fabricación o incluso los proyectos de máquinas y productos con el fin de permitir el libre uso de todos sin derechos de autor.

Cualquiera puede hacer mejoras y, a su vez, compartirlas en un proceso interminable. De esta manera es posible emprender un camino importante hacia la sostenibilidad ambiental y económica, ya que el sistema de producción está liberado de los monopolios y de las restricciones de confidencialidad que obstaculizan, entre otras cosas, la evolución ecológica de la producción y de los productos.

Quien descubre un nuevo proceso, un nuevo producto o una nueva máquina y desea unirse a la Ecología del Software Libre, en lugar de trabajar para proteger su propia invención exclusiva con marcas y patentes, libera sus contenidos en la web, permitiendo a otros hacer pleno uso de ellos y hacer posibles mejoras que, a su vez, deben ser compartidas en una cadena infinita.

Los beneficios de esta práctica no consisten en la venta de los derechos de uso o en la exclusividad de la producción que, de hecho, bloquean el proyecto durante mucho tiempo, sino en el intercambio de conocimientos y en el hecho de que los creadores pueden disponer de una enorme red, distribuida por todo el mundo, de “colaboradores”.

La mayoría de los beneficios de esta práctica pueden ser tanto económicos como ecológicos. La primera es porque las mejoras progresivas siempre buscan reducir los costes de producción y aumentar la eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos. Las ecológicas, directamente relacionadas con las primeras, también se mueven en la dimensión ética para asegurar que las máquinas y los productos tengan, en general, el menor impacto sobre el medio ambiente.

La Ecología de Código Abierto no es una novedad, sino que es el resultado de otras famosas prácticas de código abierto, ya bien establecidas y operativas. En el campo de la tecnología de la información, por ejemplo, el famoso sistema operativo es Linux o WordPress, que opera en el campo del diseño de sitios web. En el campo de la cultura, en cambio, la enciclopedia libre Wikipedia es famosa. Todas las herramientas que, de alguna manera, han sido capaces de hacer una contribución muy importante tanto a la economía como al desarrollo y progreso de la sociedad. Dado que trabaja en el campo de la informática y la cultura, ¿por qué no debería trabajar también en el campo técnico?

Fuente: EcoInventos

Sitio para difundir investigaciones, analisis y opiniones sobre las TIC en Bolivia, sus connotaciones sociales culturales y economicas. Invitamos a comentar.

martes, 3 de septiembre de 2019

lunes, 2 de septiembre de 2019

Credulidad

Una de las mayores pruebas de la infantilización del mundo es sin duda el aumento de la credulidad, que paradójicamente se produce cuando más prevenidos deberíamos estar. Todos coincidimos en que no ha habido época más propicia para los infundios, los bulos y las falsedades, que se propalan a velocidad de vértigo. Deberíamos poner en cuarentena casi cualquier noticia o información que nos llegan, desconfiar de ellas por principio hasta comprobar su veracidad a través de algún medio “serio”, si es que este adjetivo tiene aún algún sentido. Hace un par de décadas, en mi percepción (es decir, todavía en el siglo XX, cuando no estábamos tan indefensos ante la mentira y las fabricaciones), la gente era más escéptica o menos ingenua, o sencillamente poseía más memoria. Los niños, como sabemos, carecen de ella o la tienen muy corta. De adultos, y salvo excepciones, no solemos recordar nada anterior a los tres o cuatro años. Es normal que a las tempranas edades nada deje huella y casi nada se retenga, que el hoy quede borrado por el mañana, no digamos el ayer.

Lo que no es normal en absoluto es que se dé ese “borrado” permanente en personas hechas y derechas, que un gran número de ellas olvide —y por tanto no tenga en consideración— lo sucedido, lo dicho y hecho hace apenas unos meses, o incluso unos días. Hay un afán desmedido por creer lo que a cada uno le conviene, o lo tranquiliza. Hay una fortísima tendencia a negar lo desagradable, lo turbador, lo peligroso, y a hacer caso omiso de los avisos. Muchos políticos han detectado rápidamente esta propensión, y están dedicados a fomentarla y a aprovecharse de ella. Prometen cosas imposibles o absurdas sin anunciar nunca cómo las van a realizar: “Todos los ciudadanos percibirán un salario universal, trabajen o no”. “Construiremos un muro y México lo pagará”. “Saldremos de la Unión Europea por las bravas y el Reino Unido florecerá”. “Impediremos toda inmigración, no habrá italianos sin empleo y el país rejuvenecerá”. Si la gente no se ha vuelto completamente idiota, la gente ve que sin inmigrantes la población envejece y las pensiones resultan insostenibles; que el abandono de la Unión Europea, incluso antes de haberse producido, ya está causando brutales daños económicos y políticos al Reino Unido, con un probable empobrecimiento general y una segura y progresiva irrelevancia de la nación que fue un imperio; que México no va a sufragar la gigantesca e inútil obra de su vecino del norte; que no hay dinero para garantizar un salario universal, ni siquiera mediante una salvaje subida de impuestos. Si la gente no se ha vuelto idiota, hay que estar muy cerca de ello para creerse semejantes patrañas. Parece que esa gente pensara: “Bueno, no sabemos cómo, pero lo prometido tendrá lugar de alguna forma milagrosa que nosotros no concebimos”. Quienes votan a Salvini, a Boris Johnson, a Trump o a Pablo Iglesias están instalados en el “pensamiento mágico”, esto es, en la fe ciega y en la superstición medieval. “Quiero que me confirmen lo que me gustaría creer, que me ayuden a creer los embustes”, de la misma manera que los hombres y las mujeres han anhelado creer en la vida eterna y en la resurrección de los cuerpos.

Hace poco he asistido a un caso extremo de credulidad y “borrado”, en nuestro país y en la persona del político Iglesias. Durante la última campaña electoral se disfrazó de monje franciscano. El hábito no se lo puso, pero parecía un franciscano en todo lo demás: tono mesurado, llamadas a la concordia, apelaciones al respeto. Como si fuera un catecismo, no se separó de un ejemplar de la Constitución: con arrobo leía artículos de un texto que hace no mucho, según él, era una estafa y la prolongación del franquismo, algo con lo que había que romper. Inverosímilmente, muchos ciudadanos —y lo que es más grave, periodistas y columnistas, cuyo deber es discernir y no dejarse engañar— se tragaron la pantomima. Por ensalmo se olvidaron del Iglesias furibundo, amenazante, iracundo, del que hacía y justificaba escraches y alentaba a sitiar el Congreso, del que llamaba a Otegi “hombre de paz” y gritaba “Visca Catalunya lliure!”, como si Cataluña no fuera libre desde el mismo día en que empezó a serlo el resto de España. Creerse a Iglesias como Fray Beatífico es tan inexplicable como creerse mañana a Torra y a Puigdemont vestidos de luces y dando vivas a Sevilla; o a Trump entonando rancheras de cariño a los mexicanos y censura a la Asociación del Rifle; o a Salvini desplazándose por el Mediterráneo para rescatar a náufragos en el yate de Berlusconi; o a Maduro y a Putin dándose golpes de pecho por haber perseguido, encarcelado y asesinado a oponentes. Esos ciudadanos y esos periodistas ni siquiera han sido capaces de hacerse el razonamiento básico: “¿Cuándo dice un hombre la verdad? ¿Cuando no tiene nada que perder ni todavía que ganar, o cuando debe ocultar sus intenciones? ¿Cuando se siente libre para atacar o cuando le toca defenderse y persuadir? ¿Cuando aún no ha conseguido nada o cuando cuenta con familia y un patrimonio que preservar?” Dar por buena la sinceridad del segundo es cosa propia de pánfilos. O lo que es lo mismo, de niños crédulos y sin memoria. O lo que es peor, de supersticiosos voluntarios.

Imagen: O Boletim

Fuente: Javier Marias - El Pais

Lo que no es normal en absoluto es que se dé ese “borrado” permanente en personas hechas y derechas, que un gran número de ellas olvide —y por tanto no tenga en consideración— lo sucedido, lo dicho y hecho hace apenas unos meses, o incluso unos días. Hay un afán desmedido por creer lo que a cada uno le conviene, o lo tranquiliza. Hay una fortísima tendencia a negar lo desagradable, lo turbador, lo peligroso, y a hacer caso omiso de los avisos. Muchos políticos han detectado rápidamente esta propensión, y están dedicados a fomentarla y a aprovecharse de ella. Prometen cosas imposibles o absurdas sin anunciar nunca cómo las van a realizar: “Todos los ciudadanos percibirán un salario universal, trabajen o no”. “Construiremos un muro y México lo pagará”. “Saldremos de la Unión Europea por las bravas y el Reino Unido florecerá”. “Impediremos toda inmigración, no habrá italianos sin empleo y el país rejuvenecerá”. Si la gente no se ha vuelto completamente idiota, la gente ve que sin inmigrantes la población envejece y las pensiones resultan insostenibles; que el abandono de la Unión Europea, incluso antes de haberse producido, ya está causando brutales daños económicos y políticos al Reino Unido, con un probable empobrecimiento general y una segura y progresiva irrelevancia de la nación que fue un imperio; que México no va a sufragar la gigantesca e inútil obra de su vecino del norte; que no hay dinero para garantizar un salario universal, ni siquiera mediante una salvaje subida de impuestos. Si la gente no se ha vuelto idiota, hay que estar muy cerca de ello para creerse semejantes patrañas. Parece que esa gente pensara: “Bueno, no sabemos cómo, pero lo prometido tendrá lugar de alguna forma milagrosa que nosotros no concebimos”. Quienes votan a Salvini, a Boris Johnson, a Trump o a Pablo Iglesias están instalados en el “pensamiento mágico”, esto es, en la fe ciega y en la superstición medieval. “Quiero que me confirmen lo que me gustaría creer, que me ayuden a creer los embustes”, de la misma manera que los hombres y las mujeres han anhelado creer en la vida eterna y en la resurrección de los cuerpos.

Hace poco he asistido a un caso extremo de credulidad y “borrado”, en nuestro país y en la persona del político Iglesias. Durante la última campaña electoral se disfrazó de monje franciscano. El hábito no se lo puso, pero parecía un franciscano en todo lo demás: tono mesurado, llamadas a la concordia, apelaciones al respeto. Como si fuera un catecismo, no se separó de un ejemplar de la Constitución: con arrobo leía artículos de un texto que hace no mucho, según él, era una estafa y la prolongación del franquismo, algo con lo que había que romper. Inverosímilmente, muchos ciudadanos —y lo que es más grave, periodistas y columnistas, cuyo deber es discernir y no dejarse engañar— se tragaron la pantomima. Por ensalmo se olvidaron del Iglesias furibundo, amenazante, iracundo, del que hacía y justificaba escraches y alentaba a sitiar el Congreso, del que llamaba a Otegi “hombre de paz” y gritaba “Visca Catalunya lliure!”, como si Cataluña no fuera libre desde el mismo día en que empezó a serlo el resto de España. Creerse a Iglesias como Fray Beatífico es tan inexplicable como creerse mañana a Torra y a Puigdemont vestidos de luces y dando vivas a Sevilla; o a Trump entonando rancheras de cariño a los mexicanos y censura a la Asociación del Rifle; o a Salvini desplazándose por el Mediterráneo para rescatar a náufragos en el yate de Berlusconi; o a Maduro y a Putin dándose golpes de pecho por haber perseguido, encarcelado y asesinado a oponentes. Esos ciudadanos y esos periodistas ni siquiera han sido capaces de hacerse el razonamiento básico: “¿Cuándo dice un hombre la verdad? ¿Cuando no tiene nada que perder ni todavía que ganar, o cuando debe ocultar sus intenciones? ¿Cuando se siente libre para atacar o cuando le toca defenderse y persuadir? ¿Cuando aún no ha conseguido nada o cuando cuenta con familia y un patrimonio que preservar?” Dar por buena la sinceridad del segundo es cosa propia de pánfilos. O lo que es lo mismo, de niños crédulos y sin memoria. O lo que es peor, de supersticiosos voluntarios.

Imagen: O Boletim

Fuente: Javier Marias - El Pais

domingo, 1 de septiembre de 2019

Una nueva ética de la conversación responsable

Tanto agitar los fantasmas de las noticias falsas en tiempos electorales y al final resultó que, tras las PASO, la conmoción la trajo la noticia cierta de unos resultados que no pueden asociarse a ninguna campaña. Ni de propaganda ni de desinformación, como confirma el modesto alcance de las noticias verificadas. El diagnóstico de las fake news pone el remedio en el síntoma, no en la enfermedad.

La obsesión por bajar la fiebre de noticias falsas resulta en sobredosis de paliativos que, sin erradicar el mal de la desinformación, agravan una enfermedad más peligrosa: el escepticismo generalizado.

Se trata de una epidemia devastadora para los medios y el sistema político, principales implicados en la acusación de que todos mienten y los primeros que las sociedades escépticas ponen en cuarentena. La desinformación es un problema, pero el escepticismo es el mal de época.

Las noticias son producto de una industria que procesa una materia prima que muchos proveedores ofrecen oficiosamente, aunque con calidad dispar. Transformar esa información en noticias confiables requiere de un sistema de producción de alta complejidad y mantenimiento. Los medios que cuentan con controles de calidad antes de la publicación conviven con oportunistas que aprovechan el contexto digital para publicar sin garantías de verificación previa. Son los principales beneficiados con la confusión entre noticias genuinas y versiones adulteradas, entre medios serios y operadores disimulados.

Como remedio aparecieron verificadores externos que aleatoriamente toman una muestra del aluvión de noticias bajo sospecha y ofrecen una versión mejorada, con la esperanza de que el ejemplo corrija a los adulteradores y advierta del error a los incautos. El problema es que las personas que acceden a la noticia verificada suelen ser menos, y distintas, que las que consumieron el producto en mal estado. Con el daño colateral de que las alertas repetidas de noticias contaminadas terminan confirmando a los escépticos que es mejor seguir refugiados en sus propias certezas.

El sistema informativo se encierra así en una paradoja. En nombre de la confiabilidad de las noticias, no cesa de ratificarle a la sociedad que la desinformación está al acecho en cualquier pantalla. Medios y periodistas se pasan hablando de noticias falsas, de fuentes que mienten, de datos espurios, de instituciones poco confiables. Al final, terminan coincidiendo con los políticos en que es mejor no creer en nada, advertencia que algunos académicos ratifican, confundiendo irresponsablemente cinismo con pensamiento crítico. Así y todo, esperan que la ciudadanía vaya y consuma noticias, dando por sentado que va a distinguir a las puras de las espurias. La paradoja es que cuando los informados hablan de la imposibilidad de las certezas confirman a los desinformados su decisión de prescindir de las noticias. Así se cierra la espiral de desconfianza que enrosca a la sociedad, asfixia a los medios y va mellando la democracia.

El lado bueno del escepticismo generalizado es que no hay riesgos de manipulación por las noticias en una sociedad que no las lee. Las noticias falsas no representan más que una ínfima parte de la dieta informativa (que de por sí es magra), como demostraron varios estudios, entre ellos, el de Brendan Nyhan, para EE.UU., y el del Reuters Oxford Institute, para Europa. No importaría que las falacias circulen más rápidamente que las certezas, que los tuits repliquen más el bulo que la desmentida, cuando una gran mayoría pasa de todo. Pero el desinterés sí importa para la democracia, que necesita más información de calidad que desmentidas.

Los diagnósticos confirman una mitad de la sociedad descreída de los medios, según el Edelman Trust Report, y de cuatro de cada cinco latinoamericanos atacados de desconfianza, según el Latinobarómetro. No es casual que en tiempos de posverdad resurgieran los extremismos, populismos y demás fanatismos. Cuando no se puede confiar, muchos se conforman apenas con creer.

En un artículo en The New York Times, Yuval Noah Harari argumentó que, si la verdad es la potestad de dar la explicación del mundo en la que hay que creer, poderoso es el que tiene la capacidad de manipular las realidades objetivas y hacer creer a muchas personas explicaciones sobre Dios, la economía o la raza. Cuanto más difícil sea creer en una falacia, cuantas más las evidencias fácticas la desmientan, más funcional será para demostrar las lealtades militantes. Dice Harari que “los líderes astutos algunas veces dicen insensateces a fin de identificar los devotos confiables de los seguidores condicionales”. Pero la información no puede ser un asunto de verdad o mentira decidida por una autoridad, política o moral, con poder para dar la explicación aceptada del mundo.

No es extraño que las noticias falsas circulen principalmente en los grupos fanatizados, que encontraron en la lealtad al relato una nueva forma de militancia política y periodística.

La trampa es que cuando se magnifican esos fenómenos de las minorías intensas se los saca de las burbujas de fanatismo para ponerlos a la vista de todos. Es ahí cuando medios, periodistas y verificadores terminan prestando un servicio inestimable a difundir versiones del mundo que de otra manera quedarían encerradas en los guetos de fanáticos. Este es el dilema ético de la verificación ex post.

El otro dilema es qué hacer con esa información que están produciendo y distribuyendo instituciones, organizaciones, la ciudadanía toda. Ninguna ley puede menoscabar ese derecho humano consagrado a mediados del siglo pasado y perfeccionado con las tecnologías, que permiten sumar voces a la conversación pública. Pero lo que hoy perciben como una competencia amenazante puede transformarse en cooperación que alivie parte de los problemas que enfrentan medios y periodistas. Las voces públicas detectan rápidamente las falacias de la información que las involucra y su competencia en el asunto puede apuntalar la información y acortar los ciclos de la desinformación. Fortalecer los canales de escucha ayudará también a constatar que la sociedad cree bastante poco las patrañas a juzgar por la rapidez con que las transforma en mofa y meme.

Una conversación abierta y transparente es la base de una ética colaborativa para la información

Para los medios, la verificación cruzada de la ciudadanía atenta es más expedita que los antiguos comités de disciplina. Para la sociedad, fortalecer el diálogo con los periodistas puede ser una vía para reconstruir la confianza entre la información y sus destinatarios. El valor social percibido de la información colectiva es más fuerte que la lealtad a la verdad de una parte.

La información es un insumo vital para el funcionamiento social. Como pasa con los recursos naturales, a la conciencia de los daños derivados de su manejo negligente hay que sumar el compromiso de todos para su recuperación. Un trabajo colaborativo entre fuentes responsables, periodistas conscientes, ciudadanos atentos y verificadores integrados a los nuevos flujos informativos puede recuperar la integridad de la información a partir de una nueva ética de la conversación responsable.

Fuente: La Nacion

La obsesión por bajar la fiebre de noticias falsas resulta en sobredosis de paliativos que, sin erradicar el mal de la desinformación, agravan una enfermedad más peligrosa: el escepticismo generalizado.

Se trata de una epidemia devastadora para los medios y el sistema político, principales implicados en la acusación de que todos mienten y los primeros que las sociedades escépticas ponen en cuarentena. La desinformación es un problema, pero el escepticismo es el mal de época.

Las noticias son producto de una industria que procesa una materia prima que muchos proveedores ofrecen oficiosamente, aunque con calidad dispar. Transformar esa información en noticias confiables requiere de un sistema de producción de alta complejidad y mantenimiento. Los medios que cuentan con controles de calidad antes de la publicación conviven con oportunistas que aprovechan el contexto digital para publicar sin garantías de verificación previa. Son los principales beneficiados con la confusión entre noticias genuinas y versiones adulteradas, entre medios serios y operadores disimulados.

Como remedio aparecieron verificadores externos que aleatoriamente toman una muestra del aluvión de noticias bajo sospecha y ofrecen una versión mejorada, con la esperanza de que el ejemplo corrija a los adulteradores y advierta del error a los incautos. El problema es que las personas que acceden a la noticia verificada suelen ser menos, y distintas, que las que consumieron el producto en mal estado. Con el daño colateral de que las alertas repetidas de noticias contaminadas terminan confirmando a los escépticos que es mejor seguir refugiados en sus propias certezas.

El sistema informativo se encierra así en una paradoja. En nombre de la confiabilidad de las noticias, no cesa de ratificarle a la sociedad que la desinformación está al acecho en cualquier pantalla. Medios y periodistas se pasan hablando de noticias falsas, de fuentes que mienten, de datos espurios, de instituciones poco confiables. Al final, terminan coincidiendo con los políticos en que es mejor no creer en nada, advertencia que algunos académicos ratifican, confundiendo irresponsablemente cinismo con pensamiento crítico. Así y todo, esperan que la ciudadanía vaya y consuma noticias, dando por sentado que va a distinguir a las puras de las espurias. La paradoja es que cuando los informados hablan de la imposibilidad de las certezas confirman a los desinformados su decisión de prescindir de las noticias. Así se cierra la espiral de desconfianza que enrosca a la sociedad, asfixia a los medios y va mellando la democracia.

El lado bueno del escepticismo generalizado es que no hay riesgos de manipulación por las noticias en una sociedad que no las lee. Las noticias falsas no representan más que una ínfima parte de la dieta informativa (que de por sí es magra), como demostraron varios estudios, entre ellos, el de Brendan Nyhan, para EE.UU., y el del Reuters Oxford Institute, para Europa. No importaría que las falacias circulen más rápidamente que las certezas, que los tuits repliquen más el bulo que la desmentida, cuando una gran mayoría pasa de todo. Pero el desinterés sí importa para la democracia, que necesita más información de calidad que desmentidas.

Los diagnósticos confirman una mitad de la sociedad descreída de los medios, según el Edelman Trust Report, y de cuatro de cada cinco latinoamericanos atacados de desconfianza, según el Latinobarómetro. No es casual que en tiempos de posverdad resurgieran los extremismos, populismos y demás fanatismos. Cuando no se puede confiar, muchos se conforman apenas con creer.

En un artículo en The New York Times, Yuval Noah Harari argumentó que, si la verdad es la potestad de dar la explicación del mundo en la que hay que creer, poderoso es el que tiene la capacidad de manipular las realidades objetivas y hacer creer a muchas personas explicaciones sobre Dios, la economía o la raza. Cuanto más difícil sea creer en una falacia, cuantas más las evidencias fácticas la desmientan, más funcional será para demostrar las lealtades militantes. Dice Harari que “los líderes astutos algunas veces dicen insensateces a fin de identificar los devotos confiables de los seguidores condicionales”. Pero la información no puede ser un asunto de verdad o mentira decidida por una autoridad, política o moral, con poder para dar la explicación aceptada del mundo.

No es extraño que las noticias falsas circulen principalmente en los grupos fanatizados, que encontraron en la lealtad al relato una nueva forma de militancia política y periodística.

La trampa es que cuando se magnifican esos fenómenos de las minorías intensas se los saca de las burbujas de fanatismo para ponerlos a la vista de todos. Es ahí cuando medios, periodistas y verificadores terminan prestando un servicio inestimable a difundir versiones del mundo que de otra manera quedarían encerradas en los guetos de fanáticos. Este es el dilema ético de la verificación ex post.

El otro dilema es qué hacer con esa información que están produciendo y distribuyendo instituciones, organizaciones, la ciudadanía toda. Ninguna ley puede menoscabar ese derecho humano consagrado a mediados del siglo pasado y perfeccionado con las tecnologías, que permiten sumar voces a la conversación pública. Pero lo que hoy perciben como una competencia amenazante puede transformarse en cooperación que alivie parte de los problemas que enfrentan medios y periodistas. Las voces públicas detectan rápidamente las falacias de la información que las involucra y su competencia en el asunto puede apuntalar la información y acortar los ciclos de la desinformación. Fortalecer los canales de escucha ayudará también a constatar que la sociedad cree bastante poco las patrañas a juzgar por la rapidez con que las transforma en mofa y meme.

Una conversación abierta y transparente es la base de una ética colaborativa para la información

Para los medios, la verificación cruzada de la ciudadanía atenta es más expedita que los antiguos comités de disciplina. Para la sociedad, fortalecer el diálogo con los periodistas puede ser una vía para reconstruir la confianza entre la información y sus destinatarios. El valor social percibido de la información colectiva es más fuerte que la lealtad a la verdad de una parte.

La información es un insumo vital para el funcionamiento social. Como pasa con los recursos naturales, a la conciencia de los daños derivados de su manejo negligente hay que sumar el compromiso de todos para su recuperación. Un trabajo colaborativo entre fuentes responsables, periodistas conscientes, ciudadanos atentos y verificadores integrados a los nuevos flujos informativos puede recuperar la integridad de la información a partir de una nueva ética de la conversación responsable.

Fuente: La Nacion

Suscribirse a:

Entradas (Atom)